故事中的故事——上海出土范喜良石像事件小考

- 国际

- 2025-04-04 14:36:05

- 2

缘起

清末民初,上海拆除城墙时,曾发现范喜良石像一具,引起不小的轰动。时过境迁,这件事本应和过去无量时空中大大小小的事件一样湮灭无闻,但因为无意之中进入了现代民俗学的讨论,“范喜良石像”还不时在各类关于孟姜女传说的民俗学著述中被提及。

在民间故事中,范喜良是孟姜女的丈夫,被征发徭役筑长城,为秦始皇所杀埋在城墙里。孟姜女哭倒长城,在一片死人的白骨中,滴血浸骨,终获丈夫遗骨。1924年11月23日北京大学《歌谣周刊》刊出顾颉刚《孟姜女故事的转变》一文,认为孟姜女故事的原型是《左传》中的杞梁妻故事,并详细论证了南宋初年以前故事演变的经过及其背后的原因。在中国民俗学初创的阶段,这是第一篇重要论文。很多学者参与了孟姜女故事的激烈讨论,还有很多人致信提供各地的故事材料。其中钱南扬在1925年8月12日给顾的信中提到“清季上海某处建筑,掘地得石棺,中有石人,背镌‘万喜良’三字。此殆厌胜之物耳。”(顾颉刚编著:《孟姜女故事研究集》,上海古籍出版社,1984年,第244页)在这些信件与顾氏等人的论著在1928年以《孟姜女故事研究集》出版时,顾曾加案语:“闻马衡先生言,民国五、六年间,上海大世界曾陈列万喜良的石像,说是从古坟里掘出来的,不知道是不是即钱先生所说的一个?”到10月29日,郭绍虞给顾的信中又提到:“宣统三年上海北半城之墙内发见范喜良的石像,颇喧传一时,当时报纸当有记载。”(顾颉刚编著:《孟姜女故事研究集》,第268-269页)郭绍虞提到的时间与钱南扬相合,但和马衡之说却有五六年的差距。顾氏信从马衡的说法,认为是民国五年左右发现的,根据是“上海的拆城则在民国四年之后(大世界的建筑亦在四年之后)”。同时又因为认可石像的作用是厌胜,他推断石像是出于城墙而不是古坟。综合考虑,顾氏的推断很有道理。

最后他颇感兴趣的提出“不知道这个石像现在还在大世界否?他的形状究竟怎样?背上的姓究竟是范是万?这都是要请上海方面的同志替我调查的。若能照一个相寄给我,那是更感激了。”同时他又期待别的地方拆城墙也可能发现范喜良的石像,“我们静待着继续发见的好消息罢”。但可惜的是,此后只有在江西南昌拆城时有疑为范喜良的石人出现,但因为并无铭刻可证,有人猜测是沐英。而从“两手并合抱朝简”的描述来看,似乎只是一般的石翁仲。不仅同样的发现不复得见,就是上海范喜良石像的来历和下落也再没有进一步的信息可供参考。

后来孟姜女研究的相关著述并没有信从顾颉刚的推断,而多数沿用了宣统三年或二年的说法。宣统二年的说法可能源自1921年《游戏世界》第7期,“君博”(即范君博)的“万杞梁”一文。同样的文字又见《世界晚报》1927年10月4日,署名“余晖”,云“宣统庚戌三月,沪城拆毁,推广马路,市场开至老北门城脚”,挖掘得“万杞梁”石像,云是石椁桐棺中的三尺余石像。作者称在楼外楼陈列时,曾亲自登楼参观。张恨水的案语也称曾亲自参观。这种说法来自20年代初亲历者的回忆,照常理应该比前面三种说法更加切实可信。顾颉刚的论断似乎被推翻了。

本事

但事实并非如此。拜科技进步所赐,当代学术资料数据化的发达程度,使我们可以检索事件发生初期的报纸,获得最可靠的历史信息。《新闻报》1914年11月27日,“老北门西城脚前日掘出石人两个,高约二尺,背后刻有‘范杞良’三字,观者甚众。昨经法捕房将石人取去。有见之者云,该石雕刻颇工。”这是事发后几天的事。11月30日,《时报》:“日前报载,沪城北门脚下掘出石像一节,经查悉,实只一尊,长约三尺。左右当开掘时,忽地坑中烟雾蒸腾,红光迸发。工人均目眩头晕,疑系藏有地雷,骇极四奔。移时,烟雾红光渐渐消灭,只觉热气蒸蒸,自地中出。再从旁掘得此一物。戎装俨然,腰悬一剑,背刻‘范根良’三字。舁回工人家中,入夜怪声四起。现闻该工人定于十五日舁往愚园供奉,以一星期为度,广发传单,招请各界前往展视,以便研究果作何用。如有好古博物家,不防前往一览也。”这条新闻修正前此“掘出石人两个”的传闻,说明“实只一尊”。石像也不是被法租界巡捕房收取,而是被工人抬回家中,据为己有。文章中对挖掘过程及石像作了很多怪诞的描写,应该都是出自该工人之口,为的是制造神异,抬高身价。文中说十五日舁往愚园,是指旧历十月十五日,即12月1日,《时报》刊布此条新闻的第二天。愚园是卖票参观的花园,《时报》显然是为愚园作广告。文中说背刻的字是“范根良”,应该是印刷错误,因为此后的大量的报道都是“范杞良”。

《申报》1914年12月7日,《楼外楼孟姜女之夫范杞良出现》:

本月初八日沪城老北门,砢(“砌”之误)路工人开掘城脚,深及丈余,忽见烟雾迷漫,自地坑起。移时红光焕发,工人均目眩头晕,疑系藏有地雷,骇极四奔。旋经监工往探,已烟消雾灭,红光亦息,惟景地上热气腾腾。促工再掘,只闻石声硁硁,道是石椁。一经掘起审视,一俨然戎装佩剑之石像。约长三尺左右,雕刻精工,戴盔披甲,腰悬一剑,背刻“范杞良之神”五字。查《纲鉴》,即秦始皇筑造万里长城活葬之范杞良,坊间小说误万喜良是也。即舁回工头家中,供置几上,入夜声息不断,倏如多人散步声,倏如语言嘈杂声。次夜经工头香烛供祝,始得寂然,且有求必应。查沪城建自前明嘉靖三十二年,迄今数百余载。北城脚下藏此石像以镇风水。现定阴历十月念日,将此像舁送大马路楼外楼供奉数星期,请各界瞻视,以便博古诸君研究。斯后拟送普陀山奉祀,幸勿错过机会。前所有发出之优待券仍作有效,只须买门票,仍照旧价。电梯小洋二角,盘梯小洋一角,此布。

文中第一次披露了石像挖掘得确切时间是本月初八日,即是旧历十月初八,公历1914年11月24日。云定阴历十月念日舁送楼外楼供奉,则是公历12月6日,报载此文的前一天。《申报》7、8、9、10、11日连续刊登这一新闻,也都是为楼外楼展览所作的广告。1912年,上海巨商黄楚九兴办“新新舞台”(后改名“竞舞台”),意欲压倒当时引领海派京剧的“新舞台”。随后又在新新舞台楼顶开辟屋顶花园,即“楼外楼”。黄氏是近代上海商业奇才,靠摆摊卖药起家,创办中法大药房。继而插手娱乐业,创办新式剧场和游艺场等,最后竟然创办了号称“远东第一俱乐部”的“大世界”。黄氏精于商道,善于揣摩民众心理,制造各种商业“噱头”。如他推出的“艾罗补脑汁”,托名美国医药博士“Dr. T. C. Yale”,其实是他自己名字的英译,利用民众崇洋猎奇的心理获得商业上的巨大成功。(秦绿枝:《海派商人黄楚九》,上海书店出版社,1999年,第36页)

新新舞台楼顶的“楼外楼”除可以欣赏风景,临眺全城外,四角则设游艺场,可以观看南北曲艺、各地滩簧等等。黄楚九不时还罗致各种稀奇玩意,并通过他自己结交的一些帮闲文人,为自己作广告、宣传。1915年8月15日《新闻报》,“楼外楼”的广告:“近又新从探险家采得异人一个,头如番瓜,上小而下大,眼若胡椒,灼灼而有光,百怪千奇,见所未见。”这次范杞良石像出土,也被黄楚九看到了商机,大作文章。《申报》上的文字虽然并不见得出于黄楚九之手,但一定经过他的授意。它第一次点明范杞良就是孟姜女故事中的男主人公,并诬称见于《纲鉴》。孟姜女故事在隋唐时期才定型,属于民间传说。而《纲鉴》一类的著作是剪裁史籍而成,且务求简要,根本不会记载这一故事。把民间传说说成是《纲鉴》的记载,是为了使人相信孟姜女故事的真实性,加强石像作为风水之物的神奇效果。工人所说的神异现象是否属实并不重要,重要的是如何利用人们的好奇心来牟利。所以他在之前的神怪宣传上又添油加醋,称神像“有求必应”,都是为了吸引人去楼外楼参观。

随着石像出土,楼外楼下的竞舞台及其他戏院都纷纷上演《孟姜女》题材的戏剧。12月9日,《时报》“瘦腰”写到:“楼外楼上供奉范杞良石像,据云能说话。下面竞舞台小子和正演《孟姜女寻夫》,哭得甚惨。范杞良在楼上听得,说到:‘我范杞良已在这里,我妻不必哭了。’”这可能也是黄楚九为自己打的广告。小子和即冯子和,为当时上海最著名的京剧乾旦之一。他本属夏月润、夏月珊等创办的新舞台,本年8月新舞台因火灾停止演出后,随同夏氏兄弟暂时加入新新舞台,新新舞台也改名为竞舞台。11日,“申舞台”也乘此风潮在《申报》登出“新排奇情悲剧《孟姜女之夫范杞良》”的广告,称“凡欲观范杞良石像者不可不观范杞良戏剧也”。到了12月14日,竞舞台开始上演冯子和、夏月珊主演的《全本范杞良》。

闹剧

对于范杞良石像引起的热潮,一般知识分子多持讥笑态度。《申报》楼外楼广告发布的同日,谭延闿日记:“顷见报载十月八日老北门拆城,掘得一石像,高三尺,戎服佩剑,背刻‘范杞良之像’五字,云掘得时有红光烛天,今陈诸愚园及楼外楼,云即剧中孟姜女之夫。大可发笑。杞良真杜十姨之类矣。沪人工于起哄,大率如此也。”(刘建强编著:《谭延闿文集·论稿下》,湘潭大学出版社,2014年,第537页)所谓“大可发笑”,显然是看穿了商人借此作文章,把传说当成历史,把作厌镇之用的石像当作“有求必应”的神像,愚弄百姓,趁机牟利。余槐青作竹枝词《拆城》:“战场销毁辟商场,不惜崇墉树国防。可笑石工迷野史,城根埋没范希良。”自注:“革命后,沪城屡起战争,邑绅乃决议拆城。城下发现石人,背刻范希良、元某某年立等字,今陈列也是园。”(顾炳权编:《上海洋场竹枝词》,上海书店出版社,1996年,第266页)也是嘲笑无知石工迷信野史传说。

11日,《申报》就出现了署名“钝根”(即王钝根)的《孟姜女士与范杞良君结婚小启》:

盖闻,天涯咫尺上海有万里长城人事离奇顽石显百般灵应。则有前秦学士范杞良君者,因运气不佳被始皇帝埋没于上海老北门城脚下。本君埋没以来,已数千年于兹矣。其夫人孟姜女士万里寻夫,苦无音耗。寻至沪江,因资斧告罄,不得已暂应竞舞台之聘,登台以来,感蒙绅商界早已啧啧称美,至称为伶界皇后。去年伶界大王谭贝勒君再三求婚,因孟女士守从一而终之义,坚执不允。不料天佑其衷,本月初八日,砌路工人开掘城脚,深及丈余,忽见烟雾迷漫,自地坑起。移时红光焕发,工人均目眩头晕。范君戎装佩剑,安卧地下,热气腾腾,知犹未死。即舁回工头家中,香烛供祝,有求必应。楼外楼主人某君精于考古,竟能查《纲鉴》,谓系秦始皇筑造万里长城活葬之范杞良无疑。闲言少表,当下即将范君迎至楼外楼供奉。楼下孟姜女士正在演剧,闻报之下,非常大喜,即请楼外楼主人主婚,择于本月三十二号中午十三句钟,举行婚礼。在沪善男信女届时务请到场参观。前所有发出之优待券仍作有效,只须买楼外楼门票。再者,敝书记文理胎板,诸多不合之处,诸君原谅可也。切切。楼外楼司喜房具。

这篇游戏笔墨显然是针对楼外楼的广告而发,所以文字之中暗喻讥讽。如“楼外楼主人某君精于考古,竟能查《纲鉴》,谓系秦始皇筑造万里长城活葬之范杞良无疑”,显然直接针对摆摊买药发家的黄楚九。伶界大王谭贝勒向孟姜女求婚失败,似乎也暗扣着民国元年新新舞台开张,黄楚九特请谭鑫培南下上海演出的事。此次演出,谭鑫培因演《盗魂铃》失利,铩羽而归。新新舞台也陷入殴打观众传闻,最后不得不由老板黄楚九及谭鑫培登报澄清事件、并向事主道歉作罢。这次事件不仅在当时的上海哄动一时,即便今日也是京剧界一个著名掌故。

到13日,《申报》更有“愤畸生”《上海县城隍示文》一文:

敕封显佑伯封护海公上海县城隍秦为奉饬晓谕事,照得阴历本月日奉直隶巡幽使包文开前据无间县阴民虞仁等,呈称山东民人范杞良在秦时身殉长城,厥功甚伟,迄今已二千余年,湮没弗彰,殊堪悯恻,恳请据情代奏,追加封号,并敕建专祠以显幽魂而免埋没等情。前来业经本使专折具奏,钦奉玉旨,民人范杞良著敕封神武上将军并赐上方剑一口。旨到之日,无庸来京陛见。著迅速借土遁驰赴江苏上海县北门地方出土。该阴民等随同到沪,在繁地点预备行署,建立石像。准愚夫愚妇好古博物人等前往瞻仰,以示朝廷提倡神权至意,钦此。仰见我国家振潜阐幽,尊崇古物,无微不至,理合遵旨谨择繁华地点,预备行辕,恭迎石像。不必另建专祠,以节经费。将军道行高深,土遁赴任,由直隶莅沪,数千余里,瞬息即至。仰该城隍饬知该阴民等将欢迎典礼及一应供张,妥为筹备。勿得临时草率贻误,致干阴谴等因。当经遵饬传谕该阴民等来署问话,商议办法。佥谓本邑最繁华地方莫过于愚园及楼外楼两处,惟念将军入土已久,夙耽幽静,若过于烦嚣,转涉亵渎。况该两处地居租界,尤系主权。城内凝和路也是园以前清之横舍,为公共之名园,从前显宦大官俱曾暂驻襜帷,似可援为先例。今岁开放以后,游屐如云,较为静中取闹。公议公请将军移节入城,既得官长保护之周,尤杜外人觊觎之渐。再三筹议,公众赞成。除照会阴阳学选择吉日,恭迎宪驾莅园,与雷祖、文昌合享,敬谨供奉外,合行出示晓谕。仰愚夫愚妇好古博物人等不必在愚园、楼外楼等候。届时一体谨备香烛冥钱齐集也是园,随班行礼,虔诚叩祝,以资冥福而答神庥。毋违,切切,特示。阴历二千四百三十四年十月日示。

这篇文章假借敕封范杞良故事,暗藏石像从老北门出土到愚园、楼外楼展览以及最后移入也是园的整个经过。所谓“无间县阴民虞仁”,似乎是“愚人”的假借,暗喻讽刺。

24日有“无聊”的《小子和哭坍上海城说》,以小子和与孟姜女相比:“今小子和扮演孟姜女痛哭如真,哭不一年而上海城毁,再哭不一年而范杞良之石像出焉。孟姜女非真孟姜女,故其哭出之范杞良亦非真范杞良,即其哭坍之城亦比长城为短。此无他,哭之功夫大有深浅也。”一直到1915年1月1日《时报》尤有“今醉”所撰《万杞良》以此事作文章,假借石像出土后的经历,讽刺十里洋场糜烂放荡的男女关系。

文人的讽刺本来只是情绪的发泄,造作寓言最后也只是再度成为谈资而已,对于商人来说不会有丝毫的影响。更何况这类文字,很多本身也只是穷极无聊的产物,客观上只是为之增加热度而已。

纠纷

但事件很快就引起了上海本地士绅的警觉。12月8日,《新闻报》载公款公产经理处丁熙咸(字赓尧)、张信致函上海县公署沈知事(沈宝昌),称石像出土以后被工人“移至租界,始则置诸愚园,继乃移诸楼外楼。哄动士女,举城若狂。”以为石像“系明万历年间筑城时所埋置,虽非公产可比,究亦为公物之一种”,“免落外人之手,湮没古迹”,请县公署致函城濠官产丈放局暨工巡捐总局,对工头施以惩戒,限令交还,移入也是园保护。

12月13日,《新闻报》:“沈君亦大为震怒,以该工人当掘获之际,造作种种怪诞奇异之说,为哄动愚人之计。继复擅自移置租界愚园、楼外楼等处,为敛钱之具。此等行为非惟谣言惑众,抑且遗笑外人。”但工人和黄楚九还没有就此罢手。12月25日,《新闻报》:“迄今日久仍未见送到。现本地士绅对于此事已开会讨论,以此项石像各处城垣均有,或砌在城上,或埋入土中,无足为奇”,但究属公产,“不应以内地公共之物私运租界招摇敛钱,有损国体。特请郑镇守史、杨道尹迅赐查究追回,勿任抗违。”本地士绅甚至要惊动上海镇守史郑汝成和沪海道道尹杨晟来施加压力,逼迫工人交还。郑镇守史和杨道尹对此事的反应难以获知,但几天后工人确实将石像交还工巡捐局。12月30日,《新闻报》:“昨日已遵谕缴呈到局暂存,候送县公署请示保存”。到1915年3月2日,“日昨县公署已准工巡捐局将前项石像饬由小工移送到县。当经沈知事验收无误,着照原案转送公款公产经理处,即于也是园内妥为陈列保管矣。”

由于石像归属引起的争端至此告休。《申报》评论此事:“上海拆城镇濠开工以后,始则有万杞良之石像出现,已引起沪人士好古之心,不惜出其全力与一粗鲁无知之工人相争夺。”“好古人士”与工人的争夺,固是事实的一个方面,但以此总结整个事件,还嫌过于简化。全面看待此事,工人与商人的合作主要是为牟利,而丁熙咸等人则并非为一己之私。首先,作为公款公产处经理,他本有责任防止公产流入私人之手。第二,出于民族意识,也应保护文物,避免从租界流入外国;第三,无论是从旧士大夫立场还是新式知识分子的立场来看,整个事件无疑是一场由商人推动,被新闻媒体有意无意炒作引发的一场闹剧,任由事态发展只会被西方人士嘲笑为愚昧落后。所以沪上士绅即便被讥笑为和工人相争,也要出手为国家收回石像。

对这件事的回忆到几年以后开始出现了较大的误差。早期石像铭刻都作“范杞良”,到1915年1月1日,《时报》第一次误为“万杞良”。其它作“范喜良”“万杞梁”“万喜良”“范希良”等等的都有。早期报纸报道铭刻都在背上,而很多人回忆自己亲眼所见在胸前。

挖掘的时间本来很清楚,但仅仅六年之后,就出现了混乱。1920年《新世界》,“老白”(即戚饭牛)《牧牛庵笔记·万杞梁石像》一文,称发掘时间是壬子年秋,即1912年。与本来的时间差了两年,后来又有了清季、宣统二年、三年,民国五六年等说法。一般人的时间记忆往往附着在某个标志性事件,因而在一般人的记忆中,石像发掘的那一年就是上海拆除城墙的一年。至于具体是拆除整个城墙,还是北面城墙,还是老北门城墙,甚至是城墙还是地底的城墙根,就视个人的记忆而定了。时间记忆错误的根本原因就在于上海拆除城墙是一个漫长的过程。上海拆除从清末的1906年动议,但直到清朝灭亡只是新辟三个城门,作为拆城的退步之计。辛亥革命后,从1912年起,至1914年拆墙工程结束。而石像出土的时间恰好是城墙工程的最后一段时间。在一般人的记忆中,也就产生了从清末到民初某一段时间的印象。顾颉刚考证石像出土时间的推理逻辑是正确的,但他搞错了城墙拆除的时间,也没得到正确的结论。

除记忆本身产生的错误之外,还有人们在传递信息过程中,有意的夸张、修饰、弥缝。如戚饭牛文字中出现了“见一青石椁,设法出土,置于瓦砾堆。击碎视之,中无木棺,有铁香炉,铁烛盘二。横卧三尺强之紫石雕琢之石人一,胸腹开镌‘万杞梁’三字”的描写。这就不单是记忆的问题,而是在传说过程中发生的变异。

现在可以大致清理一下整个事件的经过:石像于1914年11月24日上海老北门城根出土,是一具戎装佩剑的武士形象石人,全高三尺左右,背上刻字是“范杞良”或“范杞良之神/像”,并无棺椁、香炉等它物同出。出土之后被工人抬回家中,据为己有。12月1日,送往愚园展览。12月6日移送楼外楼展览,12月29日,工巡捐局收缴石像。1915年3月1日,石像送县公署查验,此后不久移交也是园。当顾颉刚和钱南扬等人讨论范杞良石像的时候,石像还在上海的也是园中。

尾声

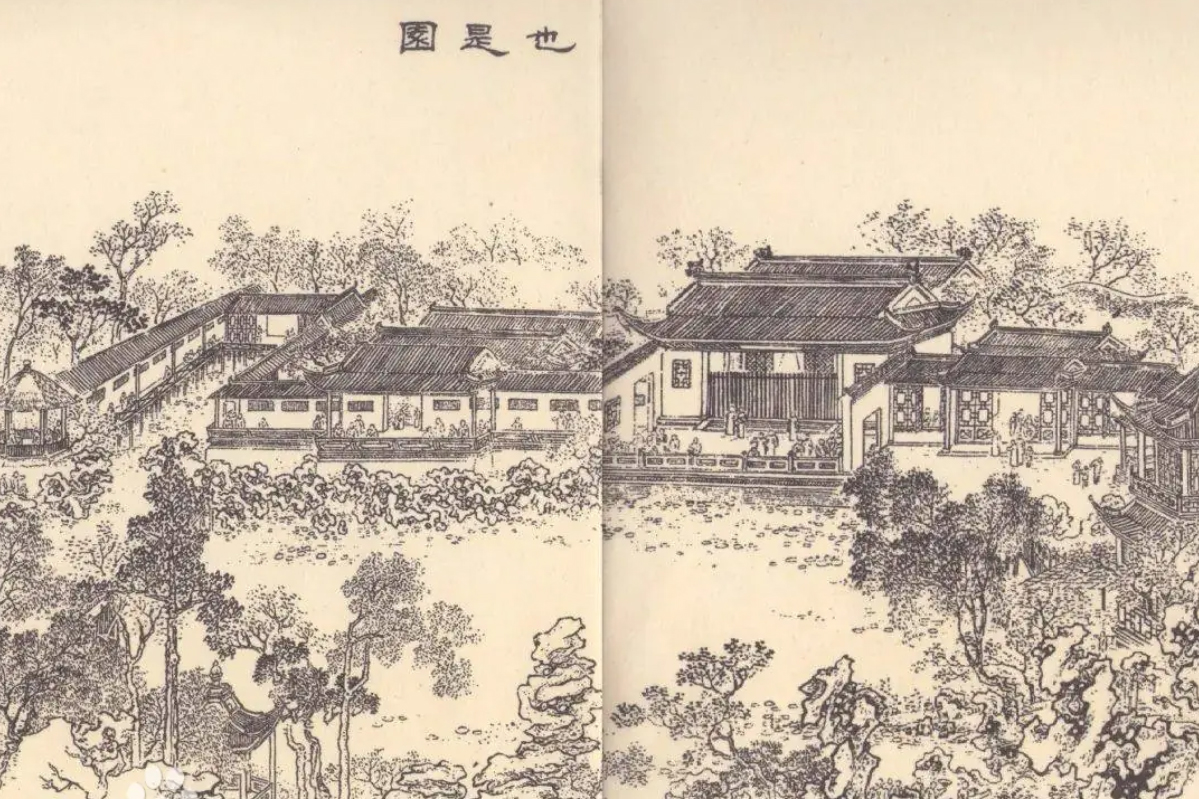

也是园始建于明代,在清代曾在园内建蕊珠宫,为道教宫观。民国后也是园成为“公款公产经理处”所在地,所以石像收缴之后移入于此。

也是园

石像并没有加以特别的保护,而是在放置园中玉兰花树下的石洞,很像是民间供奉神像的做法。(冯仰操编著:《海上行旅:民国上海游记》,南京师范大学出版社,2017年,第177-180页)陈定山回忆石像为半身,“八一三后,也是园变成一片瓦砾,仅存古树三株,偏偏这个范杞梁石像,还是好好地躲在古树洞腹之中,没见损坏……迷信的人又谣传起来,说古树本是千年蛇穴,范杞梁在蛇精宅里招亲了。于是香烛插满了一地,愚夫愚妇排队叩祷。”而“剥皮之灾”最后又被归结为范杞良作祟,“便在三株古树中间,盖了一座厕所,将范杞梁永镇在毛坑石板之下,这件金石古董,才算是有了归宿。”(陈定山:《春申旧闻续》,海豚出版社,2015年,第24页)

至此,石像从老北门城根挖出来,在人间待了三十来年,又回到城南的粪坑底。

有话要说...